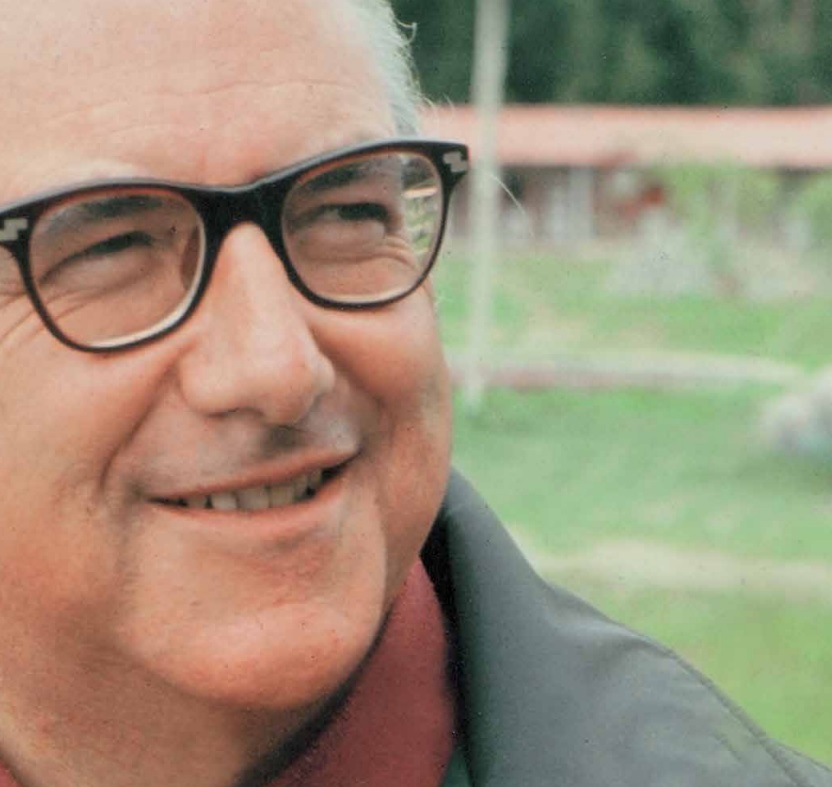

José María Vélaz: el chileno que soñó una escuela para todos

Su historia de José María Vélaz arranca con pérdidas: nació en Rancagua en 1910, perdió a su papá antes de los seis años y se fue a Europa con su madre buscando otra oportunidad. Como le ocurrió a Alberto Hurtado, conoció desde niño el golpe de quedarse sin padre y la urgencia de aprender a sobrevivir. Cuando tenía cinco años, su mamá lo llevó a él y a sus hermanos a España. No fue una aventura romántica, sino el exilio silencioso de quienes tienen poco y esperan apenas sobrevivir.

En 1928, siendo apenas un adolescente, ingresó a la Compañía de Jesús. Allí enfrentó la dureza de una Europa crispada: las guerras, el miedo, la sensación de que hay un mundo que se hereda y otro que se pelea cada día. Terminó por formarse en la Universidad de Lovaina, en Bélgica, mientras la guerra civil española y el avance del fascismo lo obligaban, como a tantos, a reinventarse lejos de casa

UN INICIO EN VENEZUELA

En 1946, con 36 años, llegó a Venezuela. No lo hizo en plan misionero, sino como un tipo dispuesto a escuchar, a incomodarse, a preguntarse cómo cambiar las cosas desde abajo. Fue padre espiritual en el Colegio San Ignacio de Caracas y luego rector del Colegio San José de Mérida, donde rápidamente entendió que el acceso a la educación seguía siendo el gran privilegio que cortaba destinos. Entre 1948 y 1954, impulsó escuelas rurales y proyectos agroforestales, abriendo caminos educativos en zonas donde el Estado ni siquiera asomaba la cabeza.

En Venezuela, lo inquietaban las escuelas rurales vacías, los niños trabajando o deambulando por las calles, la ausencia absoluta del Estado en los barrios populares. Quiso entender por qué la educación seguía siendo privilegio de pocos, mientras la mayoría era condenada a la ignorancia y a la pobreza.

FE Y ALEGRÍA

Así fue como, un 5 de marzo de 1955, en el barrio 23 de Enero de Caracas y con la ayuda de Abraham Reyes y Patricia García, impulsó lo que sería el germen de Fe y Alegría: una escuela improvisada, armada en una casa prestada, sin más capital que la voluntad de sus vecinos y la convicción de que la educación podía, literalmente, cambiarlo todo.

“Es bueno recordar aquí que la primera escuela la debimos a la generosidad de Abraham Reyes, un obrero, padre entonces de ocho hijos. Allí empezamos con cien niños sentados en el suelo, porque carecíamos de la posibilidad de adquirir ni siquiera unos duros bancos escolares”, recordaría José María Vélaz, años más tarde.

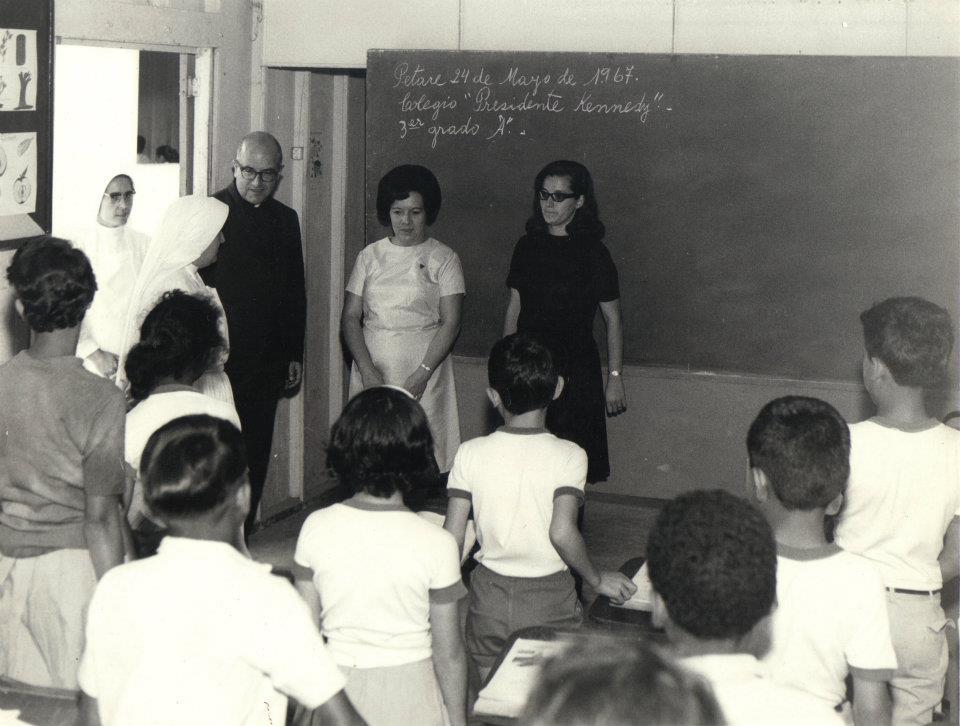

En la fotografía, Patricia García y Abraham Reyes

No había recursos, ni uniformes, ni pizarras. Había cien niños sentados en el suelo, dos profesoras adolescentes y una comunidad dispuesta. Allí nació el lema que repetiría hasta el cansancio: “Fe y Alegría comienza donde termina el asfalto”. No era una consigna vacía, sino la fotografía de una realidad y la declaración de una rebelión: la dignidad empieza en los márgenes, no en el centro.

EL CORAZÓN DE FE Y ALEGRÍA

La comunidad fue el corazón de Fe y Alegría, y en esa organización popular, Vélaz vio —mucho antes que otros— la potencia transformadora de las mujeres. Fueron madres, vecinas y profesoras las que sostuvieron la escuela desde el primer día, en barrios donde los hombres solían ausentarse y la pobreza tenía rostro de madre soltera o jefa de hogar. Vélaz lo escribió sin rodeos: “Hay que iniciar y animar a la mujer venezolana, que vale hoy mucho más que los hombres, porque el machismo facilón que la atropella con halagos y después la abandona, le ha dado en su adultez de lucha, mucho más vigor e iniciativa que a sus atropelladores”.

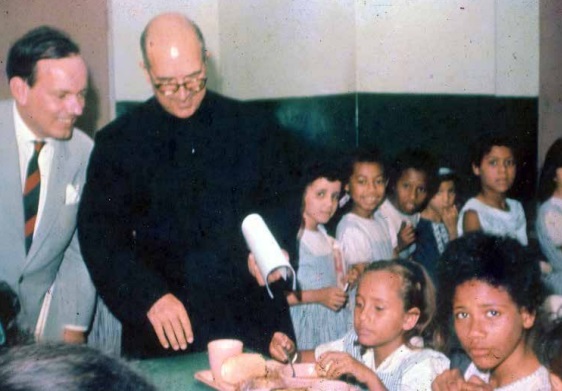

No fue una consigna, sino una constatación práctica: sin el empuje de esas mujeres, la educación popular no habría sido posible. Es así como para 1960, Fe y Alegría ya reunía a seis mil estudiantes solo en Caracas y expandía su propuesta a Maracaibo y Valencia. Vélaz dejó la vida universitaria y se entregó por completo a este movimiento, que en 1964 cruzó fronteras hacia Ecuador, luego Panamá, Perú, Bolivia, Chile, hasta convertirse en una red continental que, décadas después, llegaría también a África, Europa y Asia.

En 1971, tras años de presión, consiguió que el Estado venezolano reconociera y financiara a los profesores de Fe y Alegría. No se trataba de favores, sino de derechos. Fue también innovador en lo pedagógico: promovió la “Pedagogía de la alegría”, defendió la creatividad, la exigencia y la comunidad como motores del aprendizaje. “Nuestra alegría debe ser el fruto y la joya de nuestra fe”, escribió en uno de sus textos más citados.

UNA CAUSA PRESENTE EN VEINTIDÓS PAÍSES

Ni siquiera una operación al corazón en Houston, en 1974, lo hizo bajar el ritmo. Siguió trabajando en Mérida, desarrollando proyectos agroforestales y preparando escuelas para comunidades indígenas en la Gran Sabana. José María Vélaz murió el 18 de julio de 1985, en Barinas, en plena actividad, sin haber perdido nunca la capacidad de incomodar a quienes confundían educación con asistencialismo.

Una causa que hoy está presente en más de veinte países y ha abierto las puertas de la educación a más de un millón y medio de estudiantes que, de otro modo, habrían quedado excluidos. Porque la pregunta que Vélaz dejó en el aire sigue golpeando: ¿Por qué siempre son los mismos los que quedan fuera?